发布时间: 2017-04-19 | | 责任编辑: 马雅兰 | 来源: 中国网图片中心

李百军

1955年出生于沂蒙山区农民家庭。

1976年大学毕业后分配到沂水县从事摄影工作

1992年台湾摄影家出版社出版《李百军摄影作品集》

1998年在巴塞罗那现代艺术中心举办《中国陕北》摄影展

1999年在法国巴黎蓬皮杜艺术中心举办《中国新兵连》摄影展

2002年岭南美术出版社出版发行《每天—李百军生活视觉日记》

2008年被中国摄影家协会授予突出贡献摄影家

2012年在济南国际摄影双年展上被评为最高学院奖。

2014年11月,《后样板戏》参加济南国际摄影双年展。

2016年9月,山东画报出版社出版《老城记忆——八十年代临沂城》

2016年11月,《临沂记忆》参加连州国际摄影节。

1976年,我大学毕业后分配到沂水县科技办公室工作,那年我21岁。

1979年,临沂地区科技办公室抽调我到临沂进行“国营企业技术改造调查”,我的工作就是用相机记录每个企业进行技术改造的过程,并帮助他们建立起影像档案。这工作相当繁琐复杂,一个项目从开始到完成需要几年时间,期间都要留下影像资料,我们前后用了五、六年时间才弄出了一些眉目。

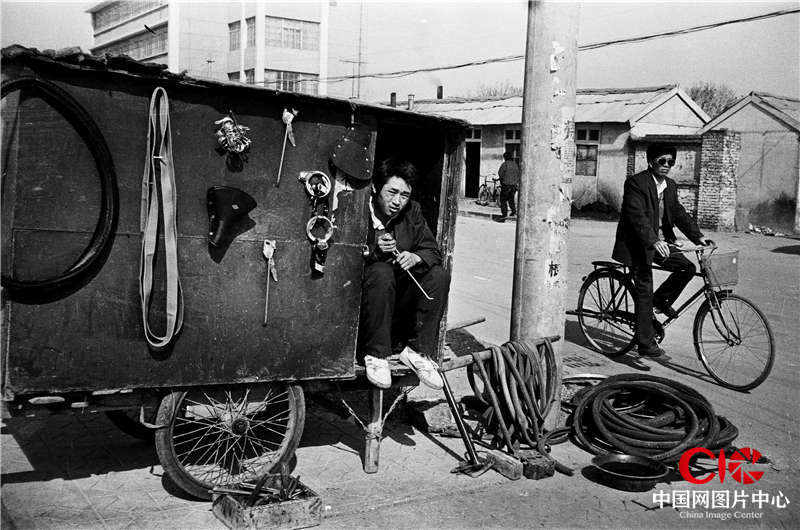

在这几年时间里,我频繁来往于沂水和临沂之间,走遍了临沂驻地所有企业。那时候临沂城很小,总共就那么几条街。工作之余我喜欢拿着相机在临沂城溜达,对临沂城的大街小巷都记得烂熟。哪家糁铺好喝,哪家小店饺子好吃,都了如指掌。

在各个厂矿企业中跑来跑去,累并快乐着。有些企业急着向上级报送技术改造的有关材料,需要我尽快把影像资料提供给他们,而他们的技术改造项目又用不了那么多底片。为了能够尽快地冲洗胶卷,我就跑到大街上,稀里哗啦把它拍完,在不经意的乱拍中,竟然也能碰到一些好玩的瞬间。这本书里的图片,大都是这么信手拈来的。

1987年,临沂地区青年摄影家协会成立。那时候我们青年影协搞得很红火,地委和行署也很看重我们,经常要我们组织一些大型摄影活动。当时地委组织的《奉献的土地》晋京影展,从财政给我们青年影协拨了充足的资金。我们协会抽调了十多个人,在地区水利局招待所一住就是一年多。那年头照相的少,全地区十几个县,能拍得像样的也就十几个人了。

那是文艺繁荣期,全国文艺界都在积极创作,摄影当然也不例外。我们被众多的主题影展催得屁滚尿流,天天提着相机到处转悠。挖空心思想点子,把全部心思都用在了摄影“创作”上。那些不惜工本和时间,反复导演和摆拍出来的 “创作作品”,现在看来只不过是对当时改革开放的一种表面图解。我们当然不知道,在我们热衷于摆拍和创作时,位于古城西安的一个纪实摄影群体已经悄悄地摆脱了“摄影创作”的巢臼,以记录的方式关注着人类生存的现状,以朴素真实的影像还原了摄影本体的语言。

在一次全国会议上,我认识了陕西纪实摄影群体的侯登科。他对我“精心创作”的片子不屑一顾,而对我八十年代初期在临沂城随手拍摄的图片倒是十分赞赏,他说那些街头巷尾的百姓生活才是摄影最为本真的语言形态。他让我了解了国外报道摄影的发展和国内纪实摄影的现状,并推荐给我贡布里希《摄影的哲学》和苏珊·朗格《情感与形式》等书籍。从那时开始,我逐渐摒弃了“摄影创作”的模式,开始关注身边各类人群的生存基本状态,用最朴素的影像语言,记录身边的人和事。这些三十多年前在临沂城顺手拍下来的一些图片,也算是对临沂城当时的一点回忆吧。

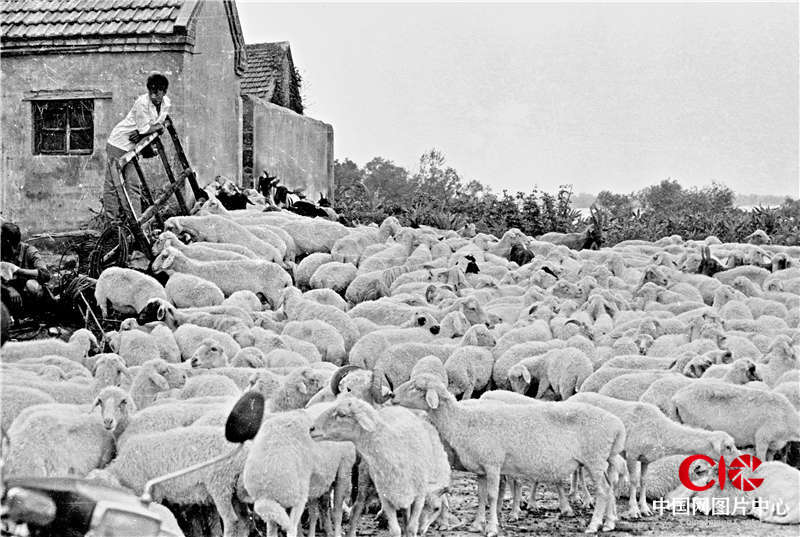

《老城记忆:八十年代临沂城》作品欣赏

点评:

李百军以临沂城区作为长期关注和影像采集的区域,持续记录了自上个世纪八十年代以来这一地区人民的日常生活形态与社会变迁。影像最为动人之处,在于向我们呈现出了开革开放前后人们那种纯良、朴素、甚至有些无辜的表情。他的影像所涉及的时间跨度,相对集中的区域与人群,以及丰富驳杂的生活细节,向我们展示出中国城市化历史进程当中这一地区渐次发生的各种微妙的变化。我们不仅从中可以找到国人许多重要的生活记忆与历史记忆,我们还可能通过他的影像看到国人是如何在一个不长的历史跨度当中变成了今天这副模样儿。 ——刘树勇

李百军没有追寻伟大图像的夙愿,也没有合谋入流的热忱,却在主流与边缘的结合地带恪守他平常的视角,观看和被看,体验着你、我、他的错觉磨合,从普通人的生存境遇中吮濡着良知的给养,分辩着流血与流俗的嬗变切转。他明白一个个瞬间都与他的命运相关,他和他们的生存理由如出一辙,都是因为活着。 ——侯登科

在中国,从照片中读出个人身份以及一种真正平等视点的摄影家,李百军算一个。李百军坚守自己作为农民的个人身份,并且在他的影像里表达了个人身份与拍摄对象的一体关系:他在那些人群中,他与他们是真正的同命运共呼吸。对于当代中国,具有这种态度的摄影家,尤其珍贵。 ——李 媚

看李百军的照片有一种异样的感觉,似乎他的每一张照片都违反了构图的基本原则,存在着多个趣味点,各趣味点之间又不存在主从关系,使目光难于停留在某一处。然而正是这种画面效果,正是因为几乎张张都是这种画面效果,才使人砰然心动。 ——闻丹青

我拍《老家上古村》

李百军

2009年回农村老家,九十多岁的老娘给我一个皱巴巴的牛皮纸袋子:“这些东西我给你保存了几十年,你看看还有没有用处?”打开一看,是一包冲洗过的120胶卷,每张底片还套有硫酸纸袋子。仔细辨认了半天,才看出来是1972年在老村里拍的。

那年我17岁,高中毕业回到村里,和父辈一样继续在山里劳作着。公社农技站的王明坤在俺村蹲点,在村东的黑山沟果园,帮着改良那些老果树。老王是济南人,有个蔡司伊康小相机,这玩意在那个年月可是个稀罕物。老爸当时是村支书,老王就吃住在俺家,我和他混得烂熟。没事的时候,总带着相机和我到村边的山上转悠,我看着心里痒痒,也想学学。他就找来纸壳挖个方框,比划着教我如何取景,然后再从相机取景器里看那些景物。那年胶卷实在珍贵,老王一年也拍不了几卷,只是拿着相机过过瘾罢了。我从小很少向父母伸手要钱,也很少买新衣服穿。等家里卖猪的时候,我狠狠心以到城里买件新衣服的理由向父亲要了十元钱。那时的公元120黑白胶卷一块六角钱一卷,我咬咬牙买了四卷,用剩下的钱只买了件汗衫。回来后就在老王指导下,真枪实弹的干上了。我们白天拍完,晚上就趴在大桌子底下,一圈用被子围起来,用两个饭碗盛着显影液和定影液来冲胶卷。

七十年代初期,俺村是省里植树造林先进单位,许多单位都来俺村参观学习。省里大众日报的摄影记者郑华和刘永勤等也经常到我们村采访,他们采访完后父亲就留他们在我家吃饭,我就抽空向他们讨教有关摄影的一些问题,慢慢地就通晓了一些摄影的道道。公社开现场会的时候,上级要求要照片资料,就叫我和王明坤去拍照片,那时的照片大多是这么留下的。

两年后,待我上大学的时候,我在老家学的那点照相手艺也就有了用武之地,那时的工农兵大学生很少有接触相机的机会,而学生会的海鸥120相机自然由我专用,经常为学校拍些学生活动的宣传图片,再也不用为用胶卷发愁了。寒暑假时,我也把它带回家里,继续给村里那些老少爷们拍着。1976年我大学毕业回到县里,领导让我从事县里的资料照片的拍摄和新闻图片报道工作。我除了给县里拍些宣传图片外,有空就回老家拍些老少爷们的照片,几十年了从未间断。

《老家纪事》作品欣赏